Article paru dans Octopus Notes, n°11, 2024

Pourquoi, en 2010, au détour d’une conversation avec Jean-Christophe Norman1, le nom de Jeffrey Perkins retient plus particulièrement mon attention ? D’autres sujets ont été évoqués, des œuvres ont été contées, mais c’est spécifiquement celle de cet individu chauffeur de taxi que je retiens. Je termine alors mon master durant lequel j’ai développé un intérêt jamais démenti pour la façon dont les œuvres s’incarnent en dehors de cadres normés, quitte à passer inaperçues en tant qu’art, quitte à se dissoudre dans la vie. « Durant des années, Jeff a enregistré ses conversations avec ses client*es sur cassettes audio. Je crois qu’il ne les a jamais tellement présentées. » me raconte Jean-Christophe, qui a été hébergé chez l’artiste à New York par l’entremise de Jean Dupuy.

Septembre de la même année : je passe un entretien pour travailler à la galerie YGREC, l’espace d’exposition de l’école nationale supérieure d’art de Cergy ; j’exprime mes motivations, propose d’inviter Jeff Perkins à présenter ses archives et j’ai le job. Novembre 2011 : malgré un budget serré, je fais venir le taxi driver à Paris et l’accueille à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue d’un workshop et d’une exposition avec les étudiant*es de l’école d’art. Je rencontre un homme de soixante-dix ans à l’air plus jeune, menu mais svelte, soigneusement peigné, rasé de prêt, en jean basket décontracté. Il n’est pas fatigué par le voyage, marche en exécutant de petits pas et porte une valise en cuir camel, minuscule eu égard à l’immensité qu’elle contient, sur laquelle sont collées les lettres Taxiword en vinyle noir. À l’intérieur, 400 heures d’enregistrements – combien de mètres de bande magnétique ? Jeff est donc là pour trois semaines. Avec les étudiant*es, nous alternons entre l’audition assidue des conversations enregistrées dans le taxi new-yorkais et l’écoute des histoires extravagantes qui jalonnent sa vie, déroulées sans lassitude, de préférence avec un verre de vin voire un cocktail white russian (le Cannibale café à côté de la galerie le fait à merveille). Nous évoquons les enjeux fondamentaux, tant artistiques que pédagogiques, de cette œuvre : quel processus créatif pour un artiste ? Quels outils possibles pour la création ? Quelle temporalité pour une œuvre ? Pour sa réception ? Comment entendre un tel travail, inaudible dans son intégralité ? Cette archive oblige à repenser l’opposition traditionnelle entre l’œuvre et ce que l’on pourrait considérer comme sa documentation, mais également entre l’exposition et le processus qui y mène. Mais au-delà des questions théoriques, nous découvrons une vie faite d’une succession rocambolesques d’heureux hasards, d’incroyables rencontres, rendues possibles par une personnalité ouverte à toute expérience sans distinction, prête à embrasser pleinement les opportunités sans ambition particulière, où se dévoilent des coïncidences inouïes que seule une mémoire hors du commun permet de discerner. Naît alors le projet de retranscrire ses récits, de les éditer, mais je suis engagée dans une thèse qui va m’occuper les cinq années suivantes. Je ne me doutais pas que plus de dix ans plus tard, je serai encore amenée à écrire sur le personnage, ainsi que je m’apprête à le faire ici. Ce n’est finalement qu’en août 2017 que je retrouve Jeff Perkins à New York grâce à une bourse de recherche demandée dès la thèse déposée. Il a été expulsé de son loft – en fait le dernier étage d’un immeuble qu’il squattait légalement depuis 1981 – par les investisseur*euses immobilier*eres.

Je digresse (mais cela va être courant dans ce texte) : en revenant dans la Big Apple au début des années 80, sans argent ni travail, après 20 ans à Los Angeles, Jeff se souvient de ce que George Maciunas avait mis en place dans les années 1960, le Fluxhouse Cooperative Building Project. Il part à la recherche d’un bâtiment à occuper, le trouve au 142 Fulton Street, un immeuble à l’abandon de six étages, dont seul le rez de chaussée est occupé par un magasin. La mère de son fils, Bonnie Kozek (qui l’avait quitté pour suivre son amant à New York, raison pour laquelle Perkins est revenu, pour être proche de son fils), se forme à la plomberie, aide à restaurer le bâtiment et s’installe au quatrième. Les autres étages sont loués à des artistes. Bonnie se mettra en ménage quelques années plus tard avec l’avocat engagé dans la procédure contre leur expulsion, amorcée dès les années 1990. Aujourd’hui, Michael Kozek-Perkins, le fils de Jeff et Bonnie, est un avocat de renom spécialisé dans le droit des artistes à garder leurs ateliers. 2017 donc. Jeff m’accueille dans son petit appartement près de Colombia University acheté avec l’argent du dédommagement. Il vient de traiter à l’insecticide le matelas dans lequel je vais dormir car il est infesté de punaises de lit. Nous passons l’essentiel des journées assis*es dans son petit salon plongé*es dans le noir pour se préserver de la chaleur suffocante de l’été new-yorkais. Jeff a vieilli, il se tient un peu moins droit, et l’habitude de vivre seul crée une certaine promiscuité. Cependant sa mémoire est intacte et, comme demandé, il déverse avec allégresse dans mon enregistreur ses désormais soixante-seize années de vie. Le récit est malheureusement entamé par un goût de la digression, rendant toute retranscription directe illisible : les histoires s’emboîtent, se superposent, les temporalités s’emmêlent. En guise d’exemple, les quelques lignes qui suivent représentent treize pages de retranscription : Jeffrey Perkins est né à New York en 1941. Ses parents décident pour l’élever de déménager à Springfield (Massachusets). Iels travaillent dans une usine de production d’armes pendant la guerre, l’un au matriçage, l’autre à l’inspection, avant d’ouvrir un atelier de menuiserie, dans le sous-sol duquel le père installe un casino clandestin – et améliore par là considérablement leur niveau de vie. Jeff grandit en écoutant du jazz, dessine, lit les ouvrages de la beat generation, découvre les surréalistes à la bibliothèque. La suite mérite d’être fournie telle quelle tant elle est significative de l’art du détour dont il est maître.

4 août 2017, New York. Premier jour d’entretien avec Jeff Perkins

« Mon ami Bobbi m’a dit "Pourquoi ne viendrais-tu pas visiter ma maison ?" C’était le soir, j'ai dit : "D’accord." J’avais 16 ans, je conduisais alors. Sa famille vivait dans ce quartier aristocratique de la ville et c'était une belle maison, une vieille maison, une belle vieille maison, chère, tu sais, c'était quelque chose. Je me souviens d'avoir franchi le seuil de la porte et d'avoir découvert un immense salon. Sur le mur, dès que l'on franchissait la porte, il y avait un tableau, et ce tableau était une œuvre de Franz Kline. Cette peinture était une version plus petite de Kline, mais elle était en couleur et je n'avais jamais vu de Kline en couleur auparavant. Mais j'avais vu un Kline. Il y en avait peut-être un au musée de Springfield. J’ai vu le tableau et j'ai dit : "Putain de merde, c’est un vrai tableau et c’est un putain de tableau de Franz Kline." On m’a présenté à sa mère, Jean, la mère de Bobbi, et j’ai dit : "J’ai commencé à peindre." Et elle m’a dit : "Eh bien, pourquoi ne pas m’apporter un tableau et me le montrer ?" Je l'ai fait. J'ai oublié ce que j'avais apporté mais c'était insignifiant, je venais juste de commencer à peindre alors ça devait être vraiment horrible. Mais elle m’a dit : "Oh, c’est bien, continuez." Elle m'encourageait. Et c’est la seule fois où je l'ai rencontrée. Cependant, bien des années plus tard, après la naissance de mon fils - Michael Kozek Perkins est né à Los Angeles et j'ai fini par venir à New York pour être avec lui à New York - euh, pendant les étés, ma mère s'occupait de notre fils. C'était un petit garçon, un petit garçon de quatre ans, elle adorait ça. Je venais donc lui rendre visite, le week-end ou à chaque fois que j'avais un moment de répit dans mon travail de chauffeur de taxi. Et j'allais toujours à la bibliothèque parce que je m’intéressais à l'art, à l'écriture, à la littérature et à tout ce qui s’y rapporte. C'est dans cette bibliothèque que je me suis éduqué, pas à l'école. Le lycée m’ennuyait, je n’y apprenais rien. J’ai juste réussi à me débrouiller, à obtenir une note convenable et à en finir, et à rencontrer des amis cools qui aimaient le jazz et fumaient de l’herbe et… […] Je vais voir mon fils et je vais à la bibliothèque pour lire des choses sur Tristan Tzara. Je ne pensais pas connaître grand-chose de Tzara et je n'étais pas dans la recherche intellectuelle qui est commune à l'avant-garde. Je n’étais pas vraiment un artiste intellectuel et je ne pense même pas l'être aujourd'hui. Je suis un artiste intuitif et cela fait partie de mon caractère naturel. Je n’ai pas appris à penser, je n’ai pas appris intelligemment, j’ai appris en vivant, c'est comme ça que j'ai appris. Cependant, j'ai trouvé ce livre sur Tristan Tzara et tous ses manifestes. J’ai commencé à le lire et il m'a beaucoup inspiré. Et j’ai trouvé un manifeste en particulier qui contenait une note de bas de page indiquant que ce manifeste appartenait en fait à un certain M. Brown à Springfield, dans le Massachusetts. Je me suis dit que je connaissais un Brown à Springfield, Mass, et que ce devait être Jean Brown, parce qu’elle avait cette putain de peinture de Kline. J’ai donc cherché son numéro de téléphone et elle était dans l’annuaire, alors je l'ai appelée. C'était en 1981 ou 82. Et je n’étais plus du tout connecté à Fluxus, j’avais seulement contacté Yoko Ono pour postuler à un emploi et l'emploi n’était pas pour moi parce qu'elle avait un nouvel amant qui ne m'aimait pas et qui prenait le contrôle de sa vie avec succès. J'ai donc appelé le numéro et une femme a répondu au téléphone en disant : "Bonjour". J’ai dit : "C’est le téléphone de Jean Brown ?" Elle a répondu : "Oui." J’ai dit : "J’ai rencontré Jean Brown quand j’étais enfant et j’aimerais lui parler, je suis artiste et je sais qu’elle collectionne les œuvres d'art." Je ne savais pas vraiment qu’elle était collectionneuse. Tout ce que je savais, c’est qu’elle avait possédé une peinture de Franz Kline et que son mari possédait une œuvre de Tristan Tzara. Elle m’a dit : "Ah oui, elle vit maintenant à Great Barrington, dans les collines. Voulez-vous l'appeler ?" J’ai dit : "Oui, donnez-moi le numéro." Elle m’a donné le numéro et je l’ai appelée. "Bonjour, êtes-vous Jean Brown ? -Oui, c’est moi. - Je m’appelle Jeff Perkins et j’étais un ami de votre fils Bobbi. Nous nous sommes rencontré*es quand j’étais enfant et je viens de lire le Tristan Tzara Manifesto et vous le possédez." Et elle a répondu : "Oui, c'est vrai." Mais la conversation n’a pas été longue, elle s’est terminée très rapidement et elle m’a dit : "Merci beaucoup, j’ai été ravie de vous parler", etc. C'est des années plus tard que j’ai appris qu’elle était devenue une amie proche de George Maciunas.

- Vraiment ?

- Elle était l’une des principales collectionneuses de Fluxus et probablement la raison pour laquelle George avait fini par acheter une ferme à Great Barrington, tout près de l'endroit où elle vivait. Elle a sûrement découvert la maison qui était à vendre et que George, la sœur de George et Bob Watts, ont finalement achetée pour George, où il a fini par mourir. Elle a joué un rôle important dans l’histoire Fluxus parce qu'elle avait une très grande collection. Elle collectionnait toutes sortes de choses. J’ai étudiée récemment sa collection pour mon film sur George Maciunas. »

Lorsque l’on fait une recherche, tout semble pertinent, valable, digne d’intérêt pour toustes. Les signes que Perkins lit dans sa vie deviennent pour moi les évidences d’un destin exceptionnel. Je pense effectuer un travail proche de la micro histoire en m’intéressant à un artiste qui n’a jamais accédé à la notoriété. Je souhaite me pencher sur des aspects négligés par l’histoire de l’art : récits de vie quotidienne, difficultés matérielles, amoureuses, de reconnaissance, croisement incongrus entre des individus, hasards, rencontres, anecdotes... J’espère faire une reconstitution du vécu de Jeff en vue de mettre en évidence les structures qui sous-tendent ce vécu, les relations sociales, les stratégies individuelles et collectives, tenter de saisir comment l’aspect social peut s’offrir comme un ensemble d’interrelations mobiles. J’ai foi dans ce qu’Eduardo Grendi nomme « l’exceptionnel normal » ; lire davantage l’histoire de l’art dans ses marges qu’en son centre.

En 1960, Jeff entre dans une école d’art mineure à New York, sèche les cours pour arpenter les musées le jour et errer la nuit dans les parcs sous LSD. Il revient à Springfield en 1961 pour les funérailles de son père, où l’attend une lettre de son commandant de réserve : il a négligé toutes les réunions à l’armée et doit s’y présenter urgemment. Or les États-Unis sont engagés depuis 1955 dans une guerre coloniale qui, bien que jamais ouvertement déclarée, n’en est pas moins terriblement meurtrière. Sur les conseils avisés de son cousin militaire de carrière, Perkins demande à s’engager dans l’US Air Force, absente du Vietnam. Il se trouve, à son grand soulagement, affecté pour deux ans comme gardien de nuit au USAF hospital (section psychiatrie), au sein de la base de Tachikawa, à Tokyo. Durant son temps libre, il découvre les bars et clubs de jazz du quartier Shinjiku. Là, par l’intermédiaire d’une journaliste rencontrée au comptoir, il obtient le contact d’Anthony Cox, joueur de jazz et vaguement promoteur d’art dont Perkins ignore tout, qui saura lui procurer du LSD. Il faut être discret, précise la journaliste, car le dealer serait marié à une « danseuse » assez connue. Le jeune G.I. se rend à l’adresse indiquée. Une femme au visage encadré de longs cheveux noirs, vêtue d’une grande robe mumu blanche laissant deviner le ventre rond de la maternité, lui ouvre : Yoko Ono. S’ensuit une amitié fructueuse grâce à laquelle Perkins découvre la scène expérimentale japonaise (le High Red Center par exemple ) mais aussi, à travers les ouvrages que possédait Ono, toute la crête de l’avant-garde artistique américaine : Silence de John Cage ou l’anthologie Fluxus élaborée par La Monte Young et Jackson Mac Low2 par exemple. Le I-Ching3 est aussi un révélation ; Jeff l’étudie la nuit pendant ses gardes. Le livre de divination chinoise le suivra toute sa vie en vue de prendre des décisions et interpréter les éléments porteurs d’avenir. Un monde intellectuel s’ouvre ainsi à lui, inscrivant durablement chez le jeune homme qu’il était une vision de l’art où se confond la vie, piétinant les catégories conformistes et bourgeoises. Le 11 août 1964, pour la première fois de sa vie, Perkins participe activement à un événement artistique, au Sōgetsu Kaikan Hall.

« C’était à l’occasion du concert "Farewell to Tokyo" de Yoko Ono. De manière inattendue, la pièce m’a été proposée dans les coulisses de ce grand et bel auditorium qui était comble. Yoko a simplement offert de nous attacher, Tony Cox et moi-même, dos à dos, très étroitement, avec des cordes et des ficelles. Elle nous a demandé – ou plutôt ordonné – de traverser la scène jusqu’à l'autre aile du rideau, puis de revenir à pied. Il était très difficile de marcher, nous devions donc faire de petits pas traînants, synchronisés d’une manière ou d’une autre. Elle a éteint les lumières de l’auditorium, de sorte que la grande salle était totalement plongée dans l'obscurité. Elle a annoncé au public qu’elle avait libéré deux serpents sur le sol de l’auditorium et leur a dit qu'ils pouvaient allumer une allumette pour voir les serpents. J’ai eu peur, parce que c'était difficile de marcher ainsi dos à dos, mais nous avons réussi à atteindre l’autre côté. Je considère qu'il s’agit de ma première "performance" artistique et, compte tenu du spectre de ma vie, c’était tout à fait unique, comme tout ce qui s'est passé dans ma vie à Tokyo à l’époque. Je pense que les pratiques du zen ont aussi une part d'immédiateté et d’inconnu, et je sais que Yoko était consciente de cette histoire ; elle avait trois tuteurs lorsqu'elle était petite, qui l'éduquaient dans sa famille aristocratique, et je suis sûre que le zen faisait partie de son éducation. Lorsque je les ai rencontré*es la première fois, Tony Cox, son mari, m’a dit qu’elle avait la réputation d'être "une enfant haïku", qu'elle s'exprimait sous forme de haïkus. Je ne sais pas si c’est vrai. Tony était son manager et promoteur, bien qu'il soit aussi un artiste issu de la scène avant-gardiste du centre-ville de New York dans les années 1960. Il m’a dit que la raison pour laquelle il était à Tokyo, puis marié à Yoko et père de leur petite fille Kyoko, était qu’il était un ami de LaMonte Young à New York et qu'il vendait de la drogue pour LaMonte. Je ne sais pas exactement de quelles drogues il s’agissait, mais le LSD faisait alors son apparition à New York. J’avais pris du LSD et de la mescaline lorsque j'étais jeune étudiant et que je traînais dans le West Village, et tout cela était très nouveau, on ne savait pas grand-chose sur les drogues psychédéliques à l'époque, en 1960-62. Tony m’a parlé des compositions très très minimales de LaMonte, qui étaient sans précédent. Il m’a dit que LaMonte était arrivé à New York depuis la Californie, après avoi étudié à Berkeley et composé le Trio pour cordes (1958). Il avait l’ambition de prendre la tête de "The new thing" de John Cage à l'époque. Tony a peut-être assisté aux concerts fondateurs que LaMonte organisait au loft de Yoko sur la rue Chambers, qui étaient les premiers du genre. Yoko m’a raconté que Cage était venu à ces concerts et qu'il était accompagné de Marcel Duchamp. Tony faisait donc parti de la scène musicale et vendait de la drogue pour LaMonte. Il a fini par se faire arrêter. Bien plus tard, j’ai appris que la grande collectionneuse de Los Angeles, Betty Freeman, une amie proche de Sam Francis, avait payé la caution de LaMonte, et qu'il avait simplement fait l'objet d'une mise à l'épreuve. Quoi qu’il en soit, Tony a compris qu'il devait quitter la ville et est allé à SF, puis à Tokyo pour trouver Yoko Ono, qui était dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle était très déprimée et qu’elle avait tenté de se suicider. Tony l'a trouvée, a réussi à la faire sortir de l’hôpital et à la confier à ses soins, puis elle est tombée enceinte, et c'est là que je les ai rencontré*es et que l’aventure a commencé. C’était vraiment une grande histoire d’amour avec Yoko et Tony, et elle m’a dit que j’étais leur seul ami à Tokyo à l’époque. C'était une rencontre fortuite évidemment très influente. »

De retour à New York en 1964, Jeff s’installe en colocation au 1 west 100 street, avec le couple également rentré, et leur fille Kyoko.

Si je m’autorisais encore une digression majeure, je vous raconterais que cet enfant sera par la suite enlevée par son père en 1971. En effet, alors que le couple est séparé, Yoko Ono obtient la garde de la petite fille. Cox ne le supporte pas et disparaît avec elle. Yoko se lance à leur recherche ; elle fait appel à la police comme à des détectives privés – dont Jeff Perkins. La chanson Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking For Her Hand In The Snow), qui parait sur l’album Live Peace In Toronto (1969) exprime la détresse de Yoko. Cox et Kyoko vivent caché*es dans diverses communautés de l’église Church Of The Living Word en Californie puis à Chicago. Ce n’est qu’en 1994 que l’enfant reprend contact avec sa mère, et en 2001 qu’elles se retrouvent. Jeff me raconte : « Tony est toujours en vie, peut-être près de Boulder Colo, où Kyoko vit maintenant en tant que mère de trois enfants. J'ai revu Kyoko deux fois, lors d'événements organisés par Yoko, et j’ai demandé le contact de Tony, mais elle avait reçu l’ordre de ne pas révéler l’endroit où il se trouvait. Tony était rusé, un bon arnaqueur et un artiste assez doué. Il m’a également arnaqué à New York, mais je t’épargnerai ce drame pour l’instant. Tony a fini par tomber dans son propre piège et est devenu un adepte d'un culte de Jésus. Je n’aurais jamais cru cela, mais comme je te l’ai dit, c’était un bon escroc. Malgré tout il était apprécié par beaucoup. »

À New York, Jeff rencontre les ami*es du couple, dont George Maciunas, historien de l’art d’origine lituanienne, « agent pour toutes sortes de manifestations et de situations qui n’intéressaient personne4 » : Fluxus. Perkins participe à quelques événements et aux Fluxfilms. Il est le cameraman, avec Tony Cox (ainsi qu’une des paires de fesses) du film Bottom (fluxfilm n°4) de Yoko Ono. Initialement, elle souhaitait filmer 365 paires de fesses dans l’esprit d’un calendrier antibourgeois et anticonformiste, « une pétition sans objet, signée par les gens avec leur anus. » déclare-t-elle. Perkins réalise quant à lui Shout (fluxfilm n°22) : deux hommes de profil, lui-même et Cox, font semblant de se hurler dessus. Ono est créditée à la caméra, mais Jeff reconnaît que les deux hommes se sont contentés de poser la bolex sur la table, de l’allumer et de l’éteindre par eux-mêmes. La scène est directement inspirée des réprimandes incessantes du couple. La même année, les trois colocataires exposent ensemble à la Judson Gallery. Perkins réalise un « film message » sur pellicule : un jour défile la phrase « from here » ; le lendemain « to here », augurant peut-être des déplacements et temporalités croisées qui marqueront sa vie. Malgré tout, l’histoire de Fluxus ne retient pas le nom du futur chauffeur de taxi.

1966 : Ono, Cox et leur fille rejoignent le vieux continent pour vivre le swinging London. Jeff trouve une voiture à convoyer à Los Angeles et s’embarque pour la capitale du cinéma, filant vers Bobbie Show, jeune actrice partie tenter sa chance à Hollywood, dont il était tombé éperdument amoureux quelques temps auparavant.

5 août 2017, New York. Deuxième jour d’entretien avec Jeff Perkins

« Mais est-ce que tu as essayé de réussir, d’avoir du succès en tant qu’artiste, ou tu t’en fichais ?

- Encore une bonne question. C'est une sorte de combinaison de n’en avoir rien à foutre et de ne pas essayer. Quand j'ai fait des œuvres à L.A. j’ai fait l'effort d'être là, d'exposer pour ainsi dire, dans le monde de l'art. Et c'était une chose consciente, je faisais en fait des pièces qui étaient préconçues, qui étaient structurelles et que je devais faire, je suppose, pour construire une carrière, qui avaient aussi une certaine valeur en tant que, euh, objets d'art, ouais. Donc, je faisais cela et je ne sais pas si on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé ?

- Non.

- On n'a pas du tout parlé de L.A. ?

- Non, on s’est arrêté*es à votre rencontre avec Yoko Ono hier.

- Ma rencontre avec Yoko Ono à Tokyo ?

- Oui.

- Oh merde.

- Mais il nous reste huit jours.

- D'accord. Mais tous ces jours ne seront pas consacrés à ce genre de session.

- D'accord.

- Sophie, tu es une bonne intervieweuse. Tu es très consciente de maintenir l'histoire et tu poses des questions inattendues. ça m'incite à y répondre de manière créative parce que j'aime parler, donc c'est une autre histoire, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça, ça devient une pièce en soi. [...]

- J’ai un bon maître faut dire ! Je te connais depuis cinq ans. Je t'ai écouté interviewer des client*es dans ton taxi, j'ai regardé tes films documentaires où tu mènes des entretiens, alors peut-être que…

- Oh oui.

- J'apprends avec toi. Tu es un professionnel de l'entretien.

- C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a le film de Sam Francis qui a été la première interview que j'ai faite. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir le temps et l'espace pour me consacrer à la création artistique et à rien d'autre. Même si le travail que j'ai fait sur Fulton Street n'était pas particulièrement satisfaisant en tant qu'œuvre.

- Fulton Street c’était ton loft à New York ?

- Oui. Je faisais de la peinture inspirée de Sam Francis. Quand j'ai commencé, les premières choses que j'ai faites étaient des têtes, je peignais des têtes.

- Des têtes.

- Des têtes, ouais.

- Des portraits ?

- Oui, des portraits de personnes imaginaires. Et je me suis rendu compte que c'était parce que je passais mes journées à conduire un taxi et à regarder dans le rétroviseur ces têtes sur la banquette arrière.

- Oh bien sûr.

- Je peignais donc, et, c’était bien avant les entretiens dans le taxi, une curatrice […] m'invite à participer à une exposition de groupe à la Emily Harvey Gallery. Elle m'a dit ok, nous allons faire quelque chose pour une exposition de groupe.

- C'était en quelle année ?

- Je pense que c'était en 1989, une exposition appelée Fluxus and Company. [...] Tu sais, je me suis demandé ce que j'allais faire. Quel genre d'œuvre vais-je faire ? Je conduisais le taxi et j'ai eu l’idée d’une structure pour une pièce, un chemin de goujons. Les goujons sont des bâtons circulaires. Des goujons qui seraient accrochés au mur, l’un après l'autre, juste des goujons, ok ? Et je me suis dit que j'aimais bien ça. J'aimais la façon dont on pouvait l’imaginer. J’ai immédiatement pensé à ce qu’on pourrait mettre sur ces bâtons. Et ce que l’on pourrait mettre sur ces bâtons, ce sont les serviettes que l’on a dans sa salle de bain par exemple. D’accord, cette chose sera un support et sur les serviettes il y aura les noms des artistes de l’exposition. C'est donc devenu la pièce. Elle a été exposée. Il s’est avéré que c’est la seule pièce de l'exposition qui s'est vendue.

- Vraiment ?

- Oui. Elle l’a vendue à un collectionneur italien mais je n’ai jamais su qui l’avait achetée. Tu sais, les gens venaient voir l’exposition de groupe avec les usual suspects de Fluxus. Personne ne savait qui j’étais ni ce que je faisais là. »

Cette phrase résonne étrangement avec la suite de mes recherches. Le doute s’instaure. Je découvre au fur et à mesure de mon enquête que son œuvre – outre les enregistrements – est relativement anodine, d’où le fait qu’il soit resté en marge de l’histoire de l’art, alors qu’homme américain blanc, cis et hétéro, il n’a pas tellement subi de discrimination (peut-être de classe). Quel intérêt trouverait un*e lecteur*ice dans les digressions sans fin de cet homme sans œuvre notable ?

Après dix jours avec Perkins à New York sans jamais avoir réussi à garder un fil chronologique, incertaine quant à l’utilisation possible de ce que j’ai enregistré, je pars pour Los Angeles. Sur les conseils de Jeff, je rencontre les individus qui ont croisé sa route, certains de renom, d’autre plus méconnus. Je m’entretiens ainsi avec des personnes très riches, rentre dans des villas somptueuses, et avec d’autres très pauvres, en colocation dans des tout petits appartements insalubres – à l’image de la société américaine, inégale et disparate. Certain*es sont devenu*es complotistes, d’autres ont des comptes à régler avec leur passé, personne ne connaît les peintures de Jeff, encore moins son travail d’enregistrement, et l’on me décrit un personnage haut en couleurs, tout autant amical, drôle, attentionné, que macho, colérique et radical. Je récolte des anecdotes floues, peu mémorables, où se dessine néanmoins le portrait d’un type qui était toujours là où vous vous trouviez, comme par hasard. Peut-être faut-il rappeler qu’entre 1966 et 1981, Perkins a été tour à tour projectionniste, directeur de la Cinémathèque 16, co-fondateur du Single Wing Turquoise Bird5, graphiste, acteur, détective, artiste, manager. Les circonvolutions de sa vie l’on mené à jouer aux échecs avec Neal Cassidy, frayer avec Eve Babitz6, copiner avec les étudiant*es de l’UCLA (dont Jim Morrison), faire une colocation avec l’artiste d’origine française Guy de Cointet. Une profonde amitié les lie, au point qu’ils partent en voyage ensemble à Monument Valley7 et que Perkins est le seul artiste invité à participer au journal ACRCIT, publié par De Cointet en 1971.

« J’avais un studio sur Main Street à Santa Monica, Ocean Park, où il y avait une petite communauté d’artistes à l'époque. Un jour, on a frappé à ma porte, et Guy se tenait là, l'œil énorme. Quelqu’un l’avait abordé dans la rue, un parfait inconnu, et l’avait frappé au visage. Il était vraiment bouleversé. Il louait une ancienne boutique dans le Venice Circle à l'époque, mais il voulait emménager chez moi immédiatement. J’ai dit oui. Il a emménagé ce jour-là et est resté environ quatre mois. Il fumait des Gauloises, mangeait toujours très français, très simple. Pour moi, il représentait LA culture.

À cette époque, nous avions déjà collaboré sur sa toute première publication en 1971, un journal appelé ACRCIT, qui présentait une vue d’ensemble de codes. Les pages étaient rédigées en braille et en code Morse. Une page présentait un carré magique et une autre une courbe musulmane ; il y avait quelques puzzles et de l’écriture à l’envers, ce qu’il pouvait faire avec une facilité incroyable. Lorsqu’il m’a demandé de contribuer, je suis allé chez Sam Flax à Westwood et j’ai trouvé une vue aérienne de palmiers de Los Angeles, dont il a fait une page. Pour moi, cette image représentait la ville : la platitude et les palmiers, qui ont été importés, tout comme Guy, en Californie. Je pense que Guy a fait ce journal parce qu’il souhaitait faire une déclaration : "Je suis ici, j’existe. J’existe." Mais bien sûr, il n’a pas pu s’empêcher de faire preuve d’ironie, ce qui l’a poussé à publier ce journal de façon anonyme. Il n’a même pas vendu le journal. Il s’est contenté d’aller le déposer subrepticement dans les rayons de différentes librairies. »

Jeff traîne dans l’atelier de Larry Bell (dont l’assistant n’était autre que son ami Guy De Cointet), vit la vie d’un « profesionnal visionary dreamer » (comme il se nomme lui-même), filme Sam Francis au travail (lui qui ne laissait entrer personne dans son atelier), vit dans les communautés hippies de Topanga (où il possède encore aujourd’hui un bout de terrain inaccessible), peint, écrit de la mauvaise poésie (c’est lui qui le dit), participe à quelques expositions, tourne dans un film de Joseph Bogdanovitch, fait la fête à Cal Arts (où il rencontre, entre autres, Simone Forti et Charlemagne Palestine), drague la secrétaire de direction (Bonnie Kozek) et se retrouve père (de Michael Kozek-Perkins, l’avocat évoqué plus haut).

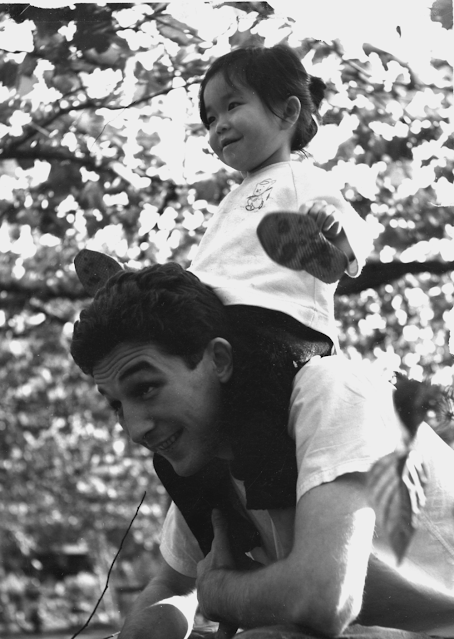

Guy & Jeff 1971

7 septembre 2017, Los Angeles. Entretien avec Larry Bell

« Il faut savoir que je connais Jeff depuis très longtemps, mais nous n'avons jamais été très proches. Il était plus proche d'un artiste français qui travaillait avec moi, Guy du Cointet, et de beaucoup d'autres personnes, Bob Wilhite, etc. Jeff est un bon gars, il était à L.A. durant les temps radicaux…

- Vous souvenez-vous que Jeff Perkins a travaillé un peu ici ?

- Oui, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a fait. Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec la photographie ? »

29 août 2017, Los Angeles. Entretien avec Simone Forti

« Je ne me souviens pas quand j'ai rencontré Jeff pour la première fois, mais il sait tellement de choses, il a retenu tellement d'informations. Il sait qui il a rencontré, où et quand, qui d'autre était là. Il pourra vous raconter. Est-ce qu'il a toujours son loft sur Bowery ?

- Non, maintenant il vit dans le nord-ouest de New York. Il a été obligé de partir.

- Je vois. Parce qu'il avait son studio où il peignait. Je me demande s'il peint encore ? »

25 Août 2016, Cal Arts, Los Angeles. Entretien avec Michael Scroggins, membre du Single Wing Turquoise Bird

« Parfois, il me rendait fou, je voulais le tuer.

- Beaucoup de gens m'ont dit cela.

- Je vais vous raconter une super histoire. J'avais pris un studio à côté de lui au 2710 Main Street, il avait le 2710 et j'avais le 2710.5. C'était une maison qui avait été divisée par un mur des années auparavant. Lorsque j'ai pris le studio, il contenait une baignoire de club de baseball. […] Jeff n'avait ni baignoire ni douche, alors il venait dans mon studio pour prendre un bain. Jeff a rempli le robinet très haut et il n’y avait pas d’évacuation. Il se balançait et l’eau se répandait sur la couverture mexicaine qui était posée au sol. "Jeff, ne renverse pas l’eau." Mais vous ne pouvez pas dire non à Jeff parce qu’il est comme un petit enfant, il va le faire davantage encore. Il s’est levé, il dégoulinait. J’avais vraiment envie de le faire tomber de la baignoire et de lui briser la nuque. Vous savez, je l’aimais, il était comme un frère. On se disputait comme deux frères. »

1981, New York : « the most violent year ». De retour dans sa ville natale, Jeff découvre une cité en banqueroute, qui connaît son année la plus violente en matière de délinquance et de crimes. Il ne connaît plus personne, ne trouve pas de travail, déniche un immeuble, comme raconté précédemment et, sans alternative, devient chauffeur de taxi.

« J’ai commencé à conduire un taxi jaune à New York en 1981. C’était le métier le moins recherché de New York, et beaucoup de gens dénigraient la profession, se plaignant des chauffeurs. Le chauffeur de taxi était considéré comme une créature subalterne dans la ville. C’était un travail d’esclave. Mais c’était un bon travail pour un artiste. La première compagnie de taxis pour laquelle j’ai travaillé s’appelait 18th Street Management Garage. Très tôt, j’ai rencontré un très vieil homme sage. Il m’a initié, pour ainsi dire. Il m’a montré sa licence de taxi. Elle portait le numéro 000385. Le mien était le 382862. La numérotation des licences à New York était (et est peut-être encore) séquentielle. Ce vieil homme était donc le 385e chauffeur de taxi à NYC. Il conduisait depuis le tout début de l'existence des taxis agréés à New York et conduisait toujours. Le conseil qu’il m’a donné en tant que chauffeur débutant était qu’un chauffeur doit avoir "une présence d'esprit".

- À quoi ressemblaient les rues de New York à l’époque ?

- Dans les années 1980, New York était une ville sauvage. La ville venait de se remettre d’une quasi-faillite et les rues étaient occupées par toutes les variétés d’expériences que l’on peut imaginer dans une ville de près de 10 millions d’habitants. La criminalité était également endémique et il m’est arrivé d'être confronté à des criminels dans le taxi.

- C’était fréquent d'être attaqué ?

- D’un point de vue statistique, la conduite d’un taxi était considérée comme la deuxième profession la plus dangereuse aux États-Unis, après la lutte contre les incendies. Des chauffeurs plus âgés m’ont dit que 360 chauffeurs de taxis jaunes étaient tués pour des vols chaque année. Les enfants des gangs des quartiers pauvres de Manhattan, de Brooklyn et du Queens, étaient livrés à eux-mêmes dans les rues où ils étaient nés et avaient grandi, et le vol de taxis était le moyen le plus rapide et le plus efficace d’obtenir de l'argent. Lorsque j’ai commencé à conduire, il n’y avait pas de cloison entre le siège du conducteur et celui du passager à l’arrière, il était donc très facile pour quelqu’un de sortir un pistolet et de l’appuyer sur l’arrière de la tête du chauffeur. J’ai été braqué trois fois sous la menace d’une arme... Heureusement, je m’en suis tiré ! […] L'expérience du taxi, tant pour les passager*es que pour les chauffeur*euses, est unique et, pour moi, c’est une expérience rare que d’être à proximité d’un*e étranger*e dans une voiture. Après de nombreuses années de conduite, j’ai moins ressenti le facteur peur que la sagesse que j’ai acquise au cours de toutes ces expériences avec des étranger*es. C’est devenue une mesure aiguë de l’évaluation du caractère de mes passager*es. Pas toustes bien sûr, car tous les trajets ne sont pas une expérience partagée, mais j'aime rencontrer des gens et leur parler, et il n’y a pas de meilleur endroit pour cela. »

Au cours des dix premières années, le hasard place trois fois Nam June Paik sur sa route, éventualité rationnellement impensable à New York. Le fondateur de l’art vidéo, enthousiasmé des conversations que Perkins entretient avec ses client*es, s’exclame : « Jeff, tu es l’outsider ultime de Fluxus, tu dois devenir célèbre ! Si tu enregistres tes passagers, nous allons publier un livre, Le chauffeur de taxi Fluxus, et Gino DiMaggio à Milan le publiera! ». Ils espèrent qu’ainsi Perkins mette fin à sa carrière fastidieuse. Ce dernier applique donc avec élan les conseils de son ami, achète un enregistreur cassette et, de 1995 à 2002, propose à ses client*es, si cela ne les dérange pas, d’enregistrer la conversation. Il engage un travail aussi immense que méconnu, conjuguant la nécessité de gagner sa vie à un processus artistique, appliquant à la lettre le projet des avant-gardes historiques d’allier l’art et la vie.

« L'idée d'être un artiste a toujours été présente dans ma conscience de chauffeur dans les années 80, puis dans les années 90 après avoir rencontré la galeriste Emily Harvey et son mari l'artiste Christian Xatrec. J’avais modifié mon horaire de travail pour ne conduire que les week-ends, mais je travaillais deux jours avec un court repos entre les deux. Je conduisais donc pendant environ 35 heures, ce qui m’a permis de gagner suffisamment d'argent pour survivre et payer mes factures. Les enregistrements en taxi m’ont donné un autre sentiment de liberté et d’aventure dans le travail, de sorte que le travail est devenu une aventure créative et personnelle. Je dois remercier Nam June Paik pour cette brillante suggestion. »

Le client*e est invité*e à prendre le micro relié au magnétophone, afin de rendre sa voix audible. Les taxi new-yorkais étant séparés en deux – partie passager*es / partie conducteurice, pour des raisons de sécurité explicitées plus haut –, Jeff doit tendre le micro à ses interlocuteurices anonymes. Si il est demandé la raison de cet enregistrement, Perkins énonce très simplement le statut artistique de sa proposition et son désir d’éditer un livre. L’écoute de ces cassettes m’a fait comprendre l’engagement sincère des client*es dans la discussion ; le chauffeur pose des questions sur l’ordre du monde avec un sérieux mâtiné de désinvolture qui invitent à la confidence, entraînent les confessions. « Que sera le XXIe siècle d’après vous ? » demande-t-il avant que New York ne soit traumatisée par les attentats de 2001 et que le siècle n’entre violemment dans un monde définit par la peur de l’altérité. Ainsi croise-t-on, à l’écoute, un drogué à la marijuana arguant que le chauffeur pourrait être un espion de la CIA ; un psychiatre devant décider si le coupable d’une décapitation est fou ou responsable ; une actrice – Varuschka – rêvant de voir abolir le système monétaire ; une jeune fille de 19 ans racontant ses multiples arrêts cardiaques ; un designer londonien riant de la Cicciolina au parlement italien... On entend les bruit de New York, ses sirènes de police si reconnaissables, la musique diffusée par la radio, les cris des mouettes de l’aéroport JFK alors que Jeff s’ennuie à attendre un*e client*e. Bien qu’hétérogènes, ces sons inextricablement liés concourent à dresser un portrait sonore de la ville. Un jour, un client particulièrement ravi lui offre un cadeau dont le prix dépasse largement celui de la course ; le taxidriver, afin que la valeur de son travail atteigne celle du présent, décide de ne pas faire payer les passager*es suivant*es ; aucune plus-value n’est dégagée de son statut artistique. L’engagement de Perkins n’est pas artificiel ; il ne « joue » pas au chauffeur de taxi, ne « s’infiltre » pas dans une réalité. Il travaille depuis dix ans déjà lorsqu’il décide d’en faire également une activité créatrice, mêlant, sans distinction et sans hiérarchie, les deux statuts.

Impossible ici de ne pas reconnaître l’influence de l’état d’esprit prôné par Fluxus. Avant d’être considéré par l’histoire comme un groupe d’avant-garde artistique, Fluxus est avant tout une position de l’artiste, en tant qu’être social et moral, dont le but est de transformer la société à l’aide d’une pratique concrète, non artificielle, et d’atteindre des buts sociaux, non esthétiques8. Discuter avec les client*es de son taxi est une expérience potentiellement esthétique. Une interrogation revient régulièrement dans les conversations : « Qu’est ce qui est important pour vous ? ». Alors qu’une passagère lui retourne la question, Perkins répond : « Les connexions, la connectivité, dans la forme, dans l'action et d'une manière universelle, aussi profonde et aussi large que l'on puisse imaginer, les connexions.9 » Notons que le terme Fluxus est emprunté au latin classique fluxus « écoulement d'un liquide10 » ; si les connexions peuvent être entendues comme des liaisons entre plusieurs éléments conducteurs, gageons que le flux, en tant que force motrice, est l’énergie qui emprunte ces liaisons. De plus, l’enjeu pour nombre d’acteurices Fluxus, souvent à l’origine musicien*nes, a été de dépasser le cadre de la musique, d’embrasser voire d’outrepasser les conceptions de John Cage qui, professeur de musique expérimentale à la New School for Social Research de 1956 à 1961, a eu une influence capitale pour la génération d’artistes new-yorkais*es des années 196011. En insistant sur l’intensité du son du quotidien, en privilégiant l’action et l’élargissement de l’univers sonore, le rôle de l’artiste avait changé, « passant de celui de créateur de sens à celui témoin de phénomène12 ». N’est-ce pas exactement ce à quoi s’est attelé Perkins toute sa vie : témoigner de phénomènes ? N’est-ce pas là également l’objet de cet article ?

Malheureusement, l’ouvrage prédit par Nam June Paik ne se réalise jamais. Perkins continue pourtant d’enregistrer, jusqu’à ce qu’une bourse de la fondation Sam Francis lui permette de se consacrer à la réalisation d’un portrait filmique (à partir de ses rushs des années 1970) du peintre dont il avait été proche à Los Angeles. De cette aventure à bord du taxi demeurent des centaines d’heures de conversations avec les passager*eres qu’il a conduit dans New York, durant les dernières années du XXe siècle jusqu’à l’entrée brutale dans le suivant. Fixées sur des mètres de bandes magnétiques de cassettes audio, elles forment une collection titanesque intitulée Movies for the Blind, portrait sonore démesuré de la ville en pleine mutation. Matériau brut rangé chronologiquement dans une petite valise de cuir, il est aujourd’hui toujours conservé chez l’artiste, sous son lit.

Je pourrais continuer encore ce récit et vous raconter son film The Painter Sam Francis (2008) ou le documentaire sur George Maciunas (George) sorti en 2020, pour terminer sur la création qui l’occupe aujourd’hui, un film sur son ami Henry Flynt, celui-là même qui publia, dans l’anthologie Fluxus que Jeff avait découverte au Japon à vingt ans, le texte fondateur de l’art conceptuel13. Mais je vais conclure ici. Mon projet de publication autour de Jeffrey Perkins entamé il y a des années de cela a le goût des projets ambitieux que je regretterai de n’avoir su mener à bout. Néanmoins les raisons pour lesquelles l’enthousiasme initial s’est trouvé progressivement émoussé ne m’échappent pas complètement : un sujet qui glisse, un artiste quasi sans œuvre notable, des dizaines d’heures d’entretiens à retranscrire, des fichiers perdus et le temps qui manque, enfin, un vif intérêt pour les questions féministes et décoloniales dont il semble exclu. Toutefois, cet article m’engage à reprendre mes notes ; ces anecdotes ne cessent de m’enthousiasmer, Jeff a encore tant de choses à raconter.

2018. Je me rends à Nice afin de m’entretenir avec Jean Dupuy, une des dernières personnes sur ma liste d’enquêté*es. Le vieil homme a vécu au 537 Broadway Avenue, un appartement acheté en 1976 une poignée de dollars à Maciunas, vendu à Emily Harvey, aujourd’hui fondation éponyme et haut lieu de sauvegarde de la mémoire Fluxus à New York, où Jeff exposa les goujons dans les années 1980.

Juin 2018, Nice. Entretien avec Jean Dupuy

« Jeff Perkins ? Ce saligaud a logé chez moi à Pierrefeu et il m’a laissé une facture de téléphone astronomique qu’il ne m’a jamais remboursée !

- Vous êtes sûr que c’est lui ? »

1Artiste français né en 1964 à Besançon, qui fait de la marche un de ses principaux moyen d’œuvrer.

2 La Monte Young and Jackson Mac Low (sld), An Anthology, 1963. Contributions de La Monte Young, John Cage, Dieter Rot, Henry Flynt, Nam June Paik, Yoko Ono, Emmett Williams, etc. Ce livre fut préparé par La Monte Young en 1961 et réalisé en 1963 avec l'aide de Jackson Mc Low sur une maquette de George Maciunas. Regroupant la plupart des acteur*ices du mouvement Fluxus, il fut le premier d'une série prévue de cette anthologie dont seulement une, Fluxus 1, fut réalisée.

3 Généralement traduit Livre des changements, le I Ching est un texte divinatoire chinois qui compte parmi les plus anciens des classiques chinois. Manuel de divination à l'époque des Zhou occidentaux (1000-750 av. J.-C.), il s’est transformé au fil du temps en un texte cosmologique accompagné d'une série de commentaires philosophiques. Il a joué un rôle influent dans la compréhension occidentale de la pensée philosophique de l'Asie orientale, et a par exemple été utilisé par John Cage pour réaliser des compositions (Music of Changes, 1951).

4 George Brecht, « An interview with George Brecht by Irmeline Lebeer », dans An Introduction to George Brecht’s book of the Tumbler of Fire, 1978, p. 87. Nous traduisons.

5 Groupe de light shows, résident au Shrine Auditorium à Los Angeles, qui a illuminé Cream pour leur premier concert, ou encore Grateful Dead, The Velvet Underground, Janis Joplin, The Who, Pink Floyd… L’autrice Anaïs Nin les cite dans son journal : « La nuit précédente, à Venise (Californie), j’avais assisté à un spectacle de lumières par le Single Wing Turquoise Bird. On aurait dit un millier de peintures modernes qui flottaient, étincelantes et vivantes, dynamiques, d’une incroyable richesse - un coup mortel porté à la peinture encadrée, sur toile » Anaïs Nin, Journal tome 7, 1966-1974, trad. B. Commengé, Paris, Stock, p. 103 (hiver 1968-1969).

6 C’est elle qui, en 1963, est rendue célèbre par une photo de Julian Wasser sur laquelle elle joue aux échecs avec Marcel Duchamp, mais nue, à l’occasion d’une rétrospective historique au Pasadena Museum of Art organisée par Walter Hopps, avec qui elle avait une liaison.

7 Ils y croisent par hasard John Wayne et John Ford en plein tournage du documentaire The American West of John Ford.

8 « L’un des objectifs ultimes que Maciunas assignait à Fluxus, était de saper le rôle traditionnel de l’art et de l’artiste. Il espérait démontrer que tout un chacun est artiste et les artistes NE sont PAS par conséquent indispensables. Dès le début, ses buts furent sociaux (pas esthétiques) et soucieux de “ l’élimination progressive des beaux-arts” qu’il voyait comme un gaspillage de ressources susceptibles d’être consacrées à des “fins [plus] constructives”. Elizabeth Amstrong, « Fluxus et le musée », dans L’Esprit Fluxus, catalogue d’exposition [Véronique Legrand et Aurélie Charles, Mac, Galeries contemporaines des musées de Marseille, traduction de Pierre Rouve, revue et corrigée par Charles Dreyfus, (première édition : In the Spirit of Fluxus, Elizabeth Armstrong et Joan Rothfuss, Minneapolis, Walker Art Center)], Marseille, 1995, p. 16.

9Jeff Perkins, Movies for the Blind, cassette n°12.

10 Le manifeste Fluxus rédigé par Maciunas reprend la définition du flux : « Acte de couler : mouvement permanent, ou défilement sous la forme d’un courant ; succession continuelle de changements », dans « Manifesto », février 1963, reproduit dans Fluxus Dixit, une anthologie vol. I, Nicolas Feuillie (sld), Les Presses du Réel, Dijon, 2002, p. 94.

11 Par exemple, George Brecht à propos des events : « Après j'ai essayé de développer les idées que j'avais eu durant le cours de Cage, et c’est de là que mes "events" proviennent. J'ai voulu faire de la musique qui ne serait pas seulement pour les oreilles. La musique n'est pas juste ce que vous entendez ou ce que vous écoutez, mais tout qui se passe. » George Brecht, « An interview with George Brecht by Irmeline Lebeer », dans An Introduction to George Brecht’s book of the Tumbler of Fire,1978, p. 87. Nous traduisons.

12 Olivier Lussac, Happening & Fluxus, polyexpressivité et pratique concrète des arts, coll. « Arts & sciences de l’art », L’Harmattan, Paris, 2004, p. 142.

13 Heny Flynt, « Essay: Concept Art », dans La Monte Young and Jackson Mac Low, An Anthology, 1963. À consulter ici : [http://www.henryflynt.org/aesthetics/conart.html]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire