Entretien

de Clélia Bartelon, Lilith Bodineau, Morgane Masse, Marie

Muzerelle,

Simon

Pastoors, Rune

Segaut, par

Sophie

Lapalu et Michèle Martel pour la revue l'Art Même

Pour des écoles féministes ! vient de paraître chez TOMBOLO Presses. Il a pour premier objet de partager les contenus accueillis et produits à l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole (ESACM) entre 2017 et 2022 autour des questions féministes intersectionnelles. Il a été l’occasion de travailler avec un groupe d’étudiantxes, d’artistes et de chercheureuses, et d'élaborer collectivement des invitations puis un ouvrage ; c’est un outil pour un travail pédagogique collectif. Les invitations, la transcription et l’édition des textes se sont faits en commun.

Les origines du livre reposent sur un phénomène de double contrainte. Nous butions sans cesse sur les schémas sexistes, racistes, classistes et validistes structurant la majorité de nos savoirs, de nos visées pédagogiques, de nos critères d’évaluations. Quel est ce « nous » universitaire que nous employons dans nos travaux de thèse ? Qui se cache derrière la « neutralité » axiologique, si ce n’est l’homme blanc occidental ? Pourquoi, pour reprendre Linda Nochlin (1971), n’y a-t-il pas eu de grande artiste femme ? Comment se fait-il que nous n’étions pas en mesure de proposer un enseignement inclusif ? D’après quels critères évaluions-nous le travail des étudiant*es, selon quels canons, avec quels biais ? À rebours, certain·es étudiantx commençaient à s’outiller via des lectures ou des pratiques militantes et réclamaient des interlocuteurices pour débattre de ces questions. Si en 2013 ces questions furent abordées dans un rapport sénatorial1, c’était sous l’angle, essentiel, des abus de pouvoir et des violences qui avaient cours, mais jamais sous celui des savoirs partagés ou des outils pédagogiques employés dans les écoles supérieures d’art. En invitant des personnes pour nous (dé)former et aborder collectivement ces questions de domination et de discrimination, nous avons bouleversé nos pédagogies, révolutionné notre perception de l’art et pu enfin accueillir et légitimer des pratiques artistiques jusque là négligées et dévalorisées.

Michèle Martel (enseignante à l’ESACM depuis 2015): Somme toute est une association culturelle clermontoise créée en 2018 par d’ancien*nes étudiant*es de l’ESACM. Vous avez connu, à l'école, l’amorce du cycle de conférences sur le féminisme intersectionnel, et avez créé ce lieu collectif. De quels outils et modèles vous êtes-vous servi·es pour fonder le collectif et l'animer ? Est-ce que des enseignements vous ont aidé*es ?

Marie Muzerelle (diplômée de l’ESACM en 2017, membre de somme toute, étudiante en master de sciences de la communication ) : C’est plutôt le manque qui a fait que l’on s’est autant investi·es. On a eu un parcours sans questionnements féministes, voire même, pour ma part, avec une réticence à ces endroits. Puis on a été traversé*es par #Metoo. Au début, notre réflexion portait plutôt sur les rapports de pouvoir, économiques, symboliques, entre artistes et structures institutionnelles.

Clélia Barthelon (diplômée de l’ESACM en 2018, membre de somme toute et de la CE du SNAPcgt, artiste) : Nous avons fondé l’association pour répondre à un problème de sortie d’étude. C’est un espace pour continuer à être ensemble, mutualiser les moyens, les outils, le temps, offrir une structure administrative. Aujourd’hui, nous nous retrouvons touxtes sur les questions intersectionnelles et de violence de classe. Il y avait un tel manque que l’on fait aujourd'hui l’inverse de la façon dont on travaillait à l’école !

Marie : Rapidement on a été confronté*es à la difficulté de travailler ensemble. Le premier enjeu a été que ce ne soit pas violent quand ça coince. On fait attention à qui prend la parole, à ne pas imposer un point de vue, à créer les conditions pour que chacun*e soit à l’écoute, prendre en charge tout type de domination. On a beaucoup pensé au texte La Tyrannie de l’absence de structure. Comment, même quand on souhaite être horizontal·e, on recrée de la hiérarchie ?

Clélia : Le premier évènement ouvertement féministe c’est Majeur mouillé, organisé par Marie en 2019.

Marie : Mon entrée dans le féminisme s’est faite au travers de lectures sur le travail du sexe. Aujourd’hui je reconnais qu’il y a un peu de naïveté là-dedans, mais il m’apparaissait que dans les deux cas ce sont des formes de travail marginales, marginalisées, peu reconnues comme travail. Bien sûr cela implique des choses très différentes, la stigmatisation des TDS n’a rien à voir avec la reconnaissance symbolique des artistes, mais je me disais qu’il y avait quelque chose à creuser. Le travail de Maïa Izzo Foulquier, militante TDS, rappeuse et plasticienne, m’a vraiment intéressé et je l’ai invitée à faire une exposition, combinée à une soirée de concerts.

Sophie Lapalu (enseignante à l’ESACM de 2016 à 2022, enseignante à l’ESAAX): Est-ce que l’école d’art aide à penser le collectif, ses modes d’organisation ?

Clélia : Non. On s’est basé·es sur les lois très françaises de 1901. L’école nous a amené les gentes qui ont structuré l’asso.

Morgane Masse (diplômée de l’ENSBA Lyon en 2017, graphiste de l’ouvrage) : Je me reconnais dans ce que vous dites, même si je viens du design graphique. J’ai été diplômée au même moment, à l’école d’art de Lyon qui n’avait pas du tout été imprégnée par la politisation étudiante autour des questions décoloniales, de genre, de classe etc. Parce qu’il y avait du manque dans notre école, on a créé avec des copines une association, Toner toner. C’était la période de la mobilisation contre la loi travail, en 2016, et on était très dépendantes de l’école pour les productions éditoriales. Quand on a été diplômées, on s’est dit qu’il nous fallait des outils pour continuer à éditer des objets qui racontent du politique. On a monté l’association pour créer une imprimerie autogérée et collective, qui existe toujours mais avec une nouvelle équipe. Ça a été tout un apprentissage de monter un collectif ; à l’école c’était très peu valorisé. Il y avait l’envie de passer un diplôme collectif et ça n’a pas été accepté. Les questions féministes n’étaient pas abordées non plus, l’équipe n’était pas paritaire, l’enseignement était majoritairement masculin, avec tout ce que cela véhicule comme références et repères. L’apprentissage féministe a eu lieu bien après, par la politisation, par l’investissement dans un mouvement social, dans des collectifs militants. Ça a été un choc de voir qu’à l’école nous étions à côté de tellement de questions ! Et cela a enfin répondu à des colères et des frustrations !

Sophie : Donc l’école ne vous a forméxs ni au collectif, ni au féminisme, ni aux questions politiques ! Les outils féministes intersectionnels, la conscientisation des diverses formes de discriminations, ont donc été des outils employés par la suite. Est-ce que ça vous a permis·es de travailler différemment dans des institutions, au sein des associations...?

Marie : Est-ce que tu peux définir la notion d’outils ?

Sophie : Je pense à plein de choses : organiser des modalités de prise de parole, être attenti*ve*fs à l’inclusivité dans une programmation, utiliser l’écriture inclusive… Tous ces outils auxquels on ne pense plus aujourd’hui tellement ça nous paraît évident mais qu’il a fallu apprendre et imposer parfois !

Michèle : C’est ce qu’on appelle l’épistémologie féministe ; des moyens d’analyser, de prendre en charge le contemporain, en éclairant certaines données, liées au genre et, dans le cas du féminisme intersectionnel, couplé à la race, à la classe etc., données qui jusque-là étaient tues.

Rune Segaut (diplôméx de l’ESACM en 2022, membre de la CE du SNAPcgt, artiste) : Les questions de rémunération et de droits du travail sont rendues visibles grâce aux efforts des syndicats : le Massicot pour les étudiant-es, SNAPcgt pour les artistes auteurices. Ces collectifs prennent en compte les questions intersectionnelles. Pour ma part je suis arrivéx à l’école en Master au moment où le groupe s’est créé pour réfléchir à l’objet livre, retranscrire les conférences. Les workshops qui utilisaient ces outils féministes intersectionnels m’ont vraiment marquéx ; ça a permis de libérer la parole et d'utiliser l’écrit comme forme plastique.

Simon Pastoors (diplômé de l’ESACM en 2022, artiste) : Dans les structures associatives et autogérées, ces outils sont mis en place et utilisés de façon évidente. Les personnes qui sortent actuellement d’écoles d’art sont outillées. Je me suis plus dirigé vers les structures qui ont une base militante, tant dans leur programmation que dans leur façon d’être composées, de fonctionner. La prise en compte des outils féministes me semble plus lente du côté des institutions où les rapports de domination sont très présents, notamment dans la rémunération et la programmation.

Rune Segaut,Au fond du jardin æls chantent, serie photo, 2023

Lilith Bodineau (diplômée en 2023 de l’ESACM, artiste) : Je suis juste diplômée et je n’ai qu’une expérience en institution, mais elle a montré l’envers du décor et la façon dont les jeunes artistes son traité*es… Naturellement, je me suis dirigée vers des collectifs et associations qui ne se revendiquent pas de l’art contemporain tel qu’on nous l’apprend. Au sein de l’école, j'ai l’impression d’avoir assisté à l’apparition des questions féministes intersectionnelles. En tant qu’étudiante, je voulais poser ces questions dans mon travail mais c’était très mal accueilli, de la part d’un corps enseignant masculin cishet mais aussi par des personnes qui auraient pu être concernées. Des étudiant*es n’ont pas lâché et ça a fait évoluer ces questions. Des artistes chercheureuses sont également venues à l’école en défendant l’importance de ces questions, en les mettant en avant. Iels sont pour certans dans l’ouvrage d’ailleurs ! Le cycle de conférences Je ne suis pas féministe mais a beaucoup apporté. Sophie et Michèle, vous avez été les premières à mettre en avant ces questions, en montrant les problématiques, notamment en histoire de l’art, que cela posait. Le travail pour le livre a permis d’avoir des exemples, des modèles qui manquaient énormément. Ça m’a aidée à légitimer ces questions dans ma pratique.

Morgane : Quand vous m’avez invitée à travailler la mise en forme de l’édition, cela faisait un moment que je n’avais pas été en lien avec les écoles d’art et j’ai été épatée par la qualité des workshops, conférences, ateliers qui avaient eu lieu et les questionnements que cela a soulevé dans l’enseignement et dans la pratique. C’est super enthousiasmant. Si j’avais eu cela lors de mes études, ma pratique n’aurait clairement pas été la même. Je parle depuis le design graphique, mais aujourd’hui c’est un désapprentissage de certains modèles, des références blanches, masculines... C’est un travail permanent de désapprendre tout cela pour s’exercer à regarder autre chose et à déconstruire des choses intériorisées, du racisme, voire les constructions sociales. Je ne sais pas quel effet cela aura sur les institutions ; là j’ai l’impression qu’on parle d’un milieu de l’art qui s’organise un peu en parallèle, d’associations, de milieux militants, de petites structures. Mais j’observe que cela a déjà des effets sur les productions des étudiantEs.

Marie : Il faut rappeler que l’école d’art a des spécificités qui peuvent favoriser les violences sexistes et sexuelles. Les rendez-vous individuels, la pédagogie personnalisée, permettent aussi que ce soit plus personnel, plus intime. Il y a également le partage d’espaces socio-professionnels relativement restreints et donc des espaces pro comme festifs avec les profs ; ça crée des problèmes. À l’école on a vécu une grosse affaire de VSS, j’ai été témoin de ça.

Michèle : On a utilisé les outils féministes pour transformer l’institution, collectivisé beaucoup d’enseignements pour éviter la possible prise de pouvoir, mis en place une cellule d’écoute. On travaille à une charte actualisée.

Lilith : Des formations ont été mises en place suivies par les étudiant*es, enseignant*es, personnels administratifs. Ça a permis de réaliser que c'est un travail énorme, mais aussi de débloquer plein de choses, d’avoir une plus large compréhension des schémas de domination, de voir d’autres problématiques, de développer des outils que l’on ne connaissait pas.

Michèle : Certans d'entre vous déploient des formes dans d'autres champs que celui de l'art contemporain. Est-ce que les outils du féminisme intersectionnel vous aident à apparaître dans ces différents champs ? Est-ce que l'idée que les formes peuvent circuler vous semble avoir été encouragée par la remise en question des hiérarchies ?

Sophie : Je pense à une question qui revient souvent : « qu'est-ce que cela a à voir avec l'art ? ». Ou encore « c'est militant ou c'est de l'art ? », comme si les deux ne pouvaient pas se rejoindre ! La réflexion féministe intersectionnelle démontre que tout est relié, qu'on ne peut pas faire de l'art sans penser comment on vit, comment on mange ou comment on s'adresse à ses étudiantxes par exemple.

Morgane : J'ai l'impression que ça a à voir avec la question du travail. Pendant longtemps, il y a eu cette idée que l'art était ce petit écrin privilégié et qu’il n'était pas question de parler de travail. Pendant mes études, je crois que c'était aussi parce qu'il y avait peu de mixité sociale, les quelques personnes qui devaient partir plus tôt parce qu'elles devaient faire du baby-sitting ou travailler à la caisse d'un supermarché étaient tellement stigmatisées ! Comme si la question du travail n'avait pas le droit d'exister dans les sphères artistiques. En ce moment, il y a un mouvement porté par des structures collectives et syndicales qui permettent de faire reconnaître l'art comme travail. Montrer des éléments de son travail non artistique dans le travail artistique permet de soulever les enjeux des revenus, de la subsistance, ce qui était assez peu possible de faire quand j'étais étudiante. Ça reconnecte les sphères de l'art à la société, aux problématiques auxquelles elle est confrontée.

Clélia : Cette prise de conscience féministe a trouvé pour ma part des réponses dans le militantisme, et d'abord celui qui prend appui sur ma position de travailleuse de l'art. Vous avez d'ailleurs, ici présent*es, 50% du bureau du SNAP Auvergne (rires). On ne peut pas séparer les questions féministes des questions du travail de l'art. Le lien entre travailleureuse de l'art/travailleureuse du sexe est visible à Marseille où le SNAP collabore avec le STRASS, mais aussi à Lyon où les deux corporations manifestent toujours ensemble. Il y a aussi les chiffres qui ont été établis dans le cadre de la discussion sur la continuité des revenus des artistes-auteurices et notamment ceux qui concernent la carrière des femmes. Pas besoin d'être sociologue pour comprendre ces chiffres : quand une femme tombe enceinte, elle arrête sa carrière d'artiste. Économiquement déjà c'est pas très viable mais au niveau du rythme du travail, c'est impossible ! Comment faire une résidence de trois mois si tu as un nouveau-né ? Si tu es un homme, dans le schéma hétéronormé, tu peux accepter ta résidence, quelqu'un*e gardera l'enfant. La violence sexiste apparaît à cet endroit-là ; je la vois plus dans le monde du travail que quand j'étais étudiante.

Morgane Masse, création de tampons pour l'édition Pour des écoles d'art féministes !

Lilith : Ces outils nous ont permis de distinguer différents milieux au sein de l'art contemporain ; il y a là aussi de la diversité, des personnes avec qui s'allier, qui partagent nos questionnements. On n'est pas obligé·es de se calquer sur les demandes des institutions. On m'a donné des ressources, des outils pour comprendre où aller, avec qui travailler. Je sais comment faire pour répondre à des attentes et récupérer du fric, on m'a donné des outils pour « hacker » une institution et faire passer en soum-soum nos problématiques et revendications. Ça tient de la survie et je me rends compte que j'ai été formée à ça. Il nous fallait ça en tant que personne minorisée, discriminée.

Simon : J'ai l'impression qu'on parle du travail mais aussi de soin et de santé mentale. Travaillant avec d'autres personnes qui sortent aussi d'écoles, beaucoup de nos discussions tournent autour de ça : comment ça va financièrement parlant et du point de vue de la santé mentale. Ces deux questions sont archi reliées, on est pour la plupart des personnes précaires et on doit dealer avec cette situation très vite, en entrant dans un statut professionnel.

Rune : Diplôméx en 2022, j'ai du mal à reprendre ma pratique artistique pour des raisons économiques mais aussi de santé. La question de la maladie, qu'elle soit physique ou psychologique, n'est pas du tout prise en compte dans notre statut.

Michèle : Plus largement qu'est-ce que ces épistémologies féministes ont fait à votre pratique, à vos formes, à vos façons de penser ? Est-ce qu’elles ont permis de créer différemment, de penser votre pratique autrement ?

Sophie : Découvrir ce champ de pensée m'a permis de comprendre tous les biais avec lesquels j'avais été formée et de tenter de les déconstruire pour ne pas les reproduire. Ça a été d'abord la panique totale et ensuite la joie absolue de découvrir ce qui se présentait à moi et qui ne l'avait pas été. Ça a complètement modifié ma façon d'enseigner, d’évaluer, de m'adresser, de parler, d’écrire, ça a changé beaucoup de fondamentaux.

Marie : Ça peut paraître un peu radical comme ça, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs que dans le milieu de l'art ; casser ce truc d'art légitime et légitimé. Aujourd'hui, je me retrouve plus dans d'autres espaces tout en les conjuguant avec ceux de l'art. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça devient intéressant, que ça ne reste pas un milieu fermé mais un médium comme un autre.

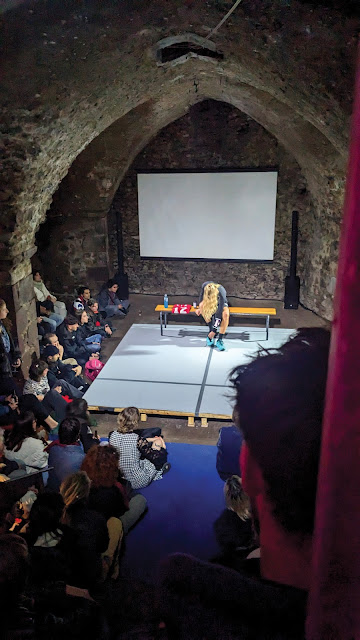

Rune : J'ai commencé à faire du drag depuis peu. C'est un art militant qui est imprégné des questions de féminisme intersectionnel. Danaé (diplômæ de l’ESACM en 2022, artiste et drag queer) a dernièrement joué dans un drag show un directeur de centre d'art, qui prend toute la place et sélectionne peu d’artistes femmes dans ses expositions. C'était super de voir un personnage masculin d'une classe sociale supérieure être ridiculisé. Les personnes faisant du drag sont essentiellement queers et minorisées. On pratique le prix libre ou conseillé pour les shows, on apprend à se maquiller entre nous, on s’entraide, on joue avec les genres. Par ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux questions de justice transformative et de pureté militante : comment vivre ensemble et s'organiser, comment faire en sorte que le pouvoir se répartisse, comment gérer des conflits... Même si ce ne sont pas des formes plastiques, ça vient nous aider à maintenir des groupes et collectifs, à faire des choses ensemble. Ça n'est pas en dehors des formes puisque celles-ci viennent bien de quelque part, d'un contexte.

Lilith : Tous ces outils m'ont donné l'envie de travailler en groupe. Pour mon DNSEP, j'ai performé avec des personnes d'autres promotions mais aussi hors école. Pour les étudiant•es qui arrivent maintenant, ces questions sont plus fluides et légitimes ; iels ont beaucoup influencé mon travail. Les personnes qui ne viennent pas des écoles d'art, qui ont d'autres réalités et d'autres outils que les nôtres, nous font aussi avancer.

Michèle : J'ai l'impression que pour les personnes plus jeunes, comme tu le disais Lilith, c'est fluide. Les questions continuent d'être triturées mais celle qui se pose c'est comment avancer dans une école si personne ne t'écoute à cet endroit-là !

Sophie : Malheureusement ces questions ne sont pas accueillies partout avec la même évidence…. Être légitiméx et encouragéx, c'est hyper important, ça a une influence sur les productions. Autant à Clermont je voyais apparaître par exemple des pratiques drag intégrées dans certaines performances, autant dans des écoles où ces questions ne sont pas encouragé*es par le corps enseignant, cela est quasi invisible, même si c’est pratiqué par ailleurs. Si les enjeux féministes sont portés ou non dans l'école, ça produit des formes différentes, c’est flagrant.

Michèle : Quand on est jury de diplôme, on s'aperçoit que ce sont des questions qui sont plus ou moins prégnantes, plus ou moins entendues, soutenues, mais de toute façon elles se posent, donc autant qu'on en discute ensemble.

Rune : La présence des outils du féminisme intersectionnel est cruciale dans les institutions : elle permet de rendre compte des violences envers les personnes minorisées et de faire en sorte que les choses changent. Quand j'étais en première année d'école d'art, la transidentité n'était pas du tout prise en compte. La transphobie était bien présente, mais non perçue par celleux qui en usaient. Cela leur semblait insignifiant, mais pas pour nous, les personnes trans ! Les années ont passé, et nous avons maintenant plus d'allié·es, nos identités sont mieux comprises et reconnues (il y a bien sûr encore du chemin à parcourir). Avoir ces outils et prendre en compte les minorités, ça permet tout simplement de lutter contre les violences, de se regrouper entre minorisé·es et allié·es. J'espère que dans les temps à venir, il y aura de meilleures conditions dans les institutions pour les personnes racisées, handies, queers, pauvres. Ça permettrait qu’iels puissent avoir accès aux écoles et qu’iels y restent.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire