Happenings, performances, actions furtives, events, explosent dans les années 1960-80 ; l’espace urbain se voit investit par les artistes, de Paris à Sao Paulo, en passant par Ljubljana, Mexico, Moscou, Munich, Naples ou Séoul.

Or comment exposer de telles actions ?

L’exposition Performing the city, actions et performances artistiques dans l’espace public 1960- 1980, nous expose les documents, photographiques majoritairement, résultants de ces performances. Partant du principe que la présentation de tels documents doit évacuer toute tentation de fétichisme, le commissaire Heinz Schütz, docteur en philosophie, a choisi de réaliser huit grands « atlas », un par ville. Chaque page de ces grands livres présente une photographie accompagnée d’un texte la contextualisant ; les deux formes se sustentent ainsi l’une de l’autre.

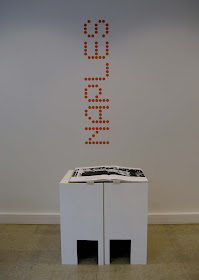

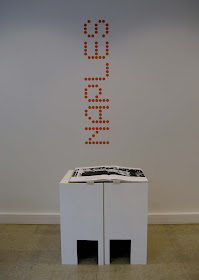

Ces livres sont posés sur des socles de hauteurs différentes, et, loin de magnifier ces ouvrages comme des icônes à admirer, la base de ces piédestaux a été découpée dans un souci d’ergonomie : ainsi le lecteur est invité à introduire le bout de ses pieds dans le socle même, afin de faciliter la consultation. Penché sur l’ouvrage, tournant les pages à sa guise, le spectateur se transforme ici en un usager, un lecteur, selon un dispositif qui s’oppose au « consumérisme visuel ». Lieux de mémoire, les atlas n’ « exposent » pas les documents, qui, ainsi appréhendés, privilégient l’activité.

Ces livres sont posés sur des socles de hauteurs différentes, et, loin de magnifier ces ouvrages comme des icônes à admirer, la base de ces piédestaux a été découpée dans un souci d’ergonomie : ainsi le lecteur est invité à introduire le bout de ses pieds dans le socle même, afin de faciliter la consultation. Penché sur l’ouvrage, tournant les pages à sa guise, le spectateur se transforme ici en un usager, un lecteur, selon un dispositif qui s’oppose au « consumérisme visuel ». Lieux de mémoire, les atlas n’ « exposent » pas les documents, qui, ainsi appréhendés, privilégient l’activité.

Les actions présentées prennent place dans un terreau fécond de revendications : révolutions, manifestations officielles ou anti-gouvernementales, féminisme… Les documents relatifs aux œuvres sont, dans chaque ouvrage, mêlés à ceux liés au contexte politique de la ville, offrant ici une conception très juste de l’action artistique entrelacée à la vie, intégrée à l’action populaire. L’effet de surprise produit par ces actes urbains sur les passants est retranscrit, bien qu’à une échelle différente, à travers ces ouvrages. En effet, il est parfois difficile, en tournant les pages, de différencier une action artistique d’une action politique. Prenons l’Atlas Paris : une page est consacrée eux événements de mai 68, tandis qu’une autre présente la rue Visconti barrée par les barils de Christo et Jeanne-Claude le 27 juin 1962, et qu’une dernière nous montre Les tirs à la carabine de Niki de Saint-Phalle en 1961. Cette juxtaposition révèle combien l’art et la vie s’entremêlent dans l’espace urbain, en partageant un vocabulaire commun. L’artiste prend position sur des domaines où on ne l’attend pas – l’urbanisme, l’environnement… – reprenant à la lettre l’étymologie du terme politique, qui n’est autre que politikos, « de la cité ». Lorsque la ville est choisie comme champ d’expérimentation, le domaine du travail ne serait-il pas, par conséquent, éminemment politique ?

L’exposition nous emmène ainsi à travers trois continents, plongeant dans des villes négligées par l’histoire de l’art, qui s’écrivait alors majoritairement sur le mode occidental. Les artistes des huit métropoles participent ainsi d’un même mouvement contestataire, utilisant un langage partagés par les mouvements politiques. L’exposition, quant à elle, s’engage à ne pas réifier les documents, faisant du visiteur de l’exposition un véritable usager, l’entrainant dans la rédaction d’une nouvelle histoire de l’art.

Or comment exposer de telles actions ?

L’exposition Performing the city, actions et performances artistiques dans l’espace public 1960- 1980, nous expose les documents, photographiques majoritairement, résultants de ces performances. Partant du principe que la présentation de tels documents doit évacuer toute tentation de fétichisme, le commissaire Heinz Schütz, docteur en philosophie, a choisi de réaliser huit grands « atlas », un par ville. Chaque page de ces grands livres présente une photographie accompagnée d’un texte la contextualisant ; les deux formes se sustentent ainsi l’une de l’autre.

Les actions présentées prennent place dans un terreau fécond de revendications : révolutions, manifestations officielles ou anti-gouvernementales, féminisme… Les documents relatifs aux œuvres sont, dans chaque ouvrage, mêlés à ceux liés au contexte politique de la ville, offrant ici une conception très juste de l’action artistique entrelacée à la vie, intégrée à l’action populaire. L’effet de surprise produit par ces actes urbains sur les passants est retranscrit, bien qu’à une échelle différente, à travers ces ouvrages. En effet, il est parfois difficile, en tournant les pages, de différencier une action artistique d’une action politique. Prenons l’Atlas Paris : une page est consacrée eux événements de mai 68, tandis qu’une autre présente la rue Visconti barrée par les barils de Christo et Jeanne-Claude le 27 juin 1962, et qu’une dernière nous montre Les tirs à la carabine de Niki de Saint-Phalle en 1961. Cette juxtaposition révèle combien l’art et la vie s’entremêlent dans l’espace urbain, en partageant un vocabulaire commun. L’artiste prend position sur des domaines où on ne l’attend pas – l’urbanisme, l’environnement… – reprenant à la lettre l’étymologie du terme politique, qui n’est autre que politikos, « de la cité ». Lorsque la ville est choisie comme champ d’expérimentation, le domaine du travail ne serait-il pas, par conséquent, éminemment politique ?

L’exposition nous emmène ainsi à travers trois continents, plongeant dans des villes négligées par l’histoire de l’art, qui s’écrivait alors majoritairement sur le mode occidental. Les artistes des huit métropoles participent ainsi d’un même mouvement contestataire, utilisant un langage partagés par les mouvements politiques. L’exposition, quant à elle, s’engage à ne pas réifier les documents, faisant du visiteur de l’exposition un véritable usager, l’entrainant dans la rédaction d’une nouvelle histoire de l’art.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire